水性ペンのインクが動くよ

実験の結果

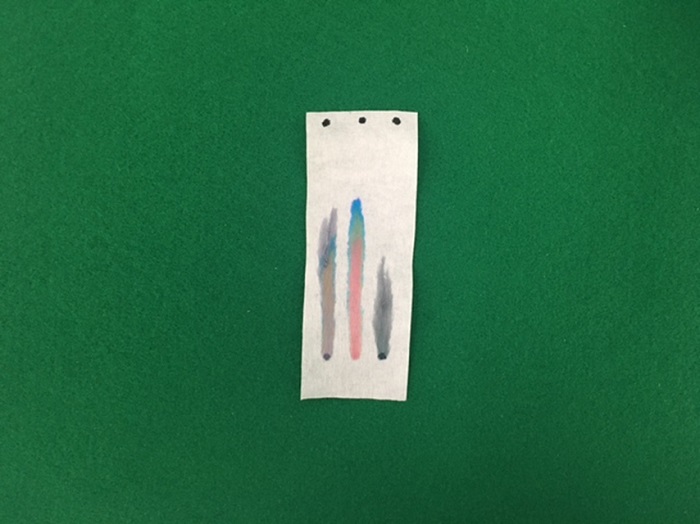

水が上がっていくのに合わせて、色が動くのを見ることができたと思います。また、色が分かれて模様になったものがあったかもしれません。

どうして水が上に上がったのでしょう?

水の入っているコップをかたむけていくと、水は下に流れていきます。水は上に向かって力を加えない限り、下に落ちてしまいます。では今回、なぜ水は紙をつたって上に上がっていったのでしょうか。

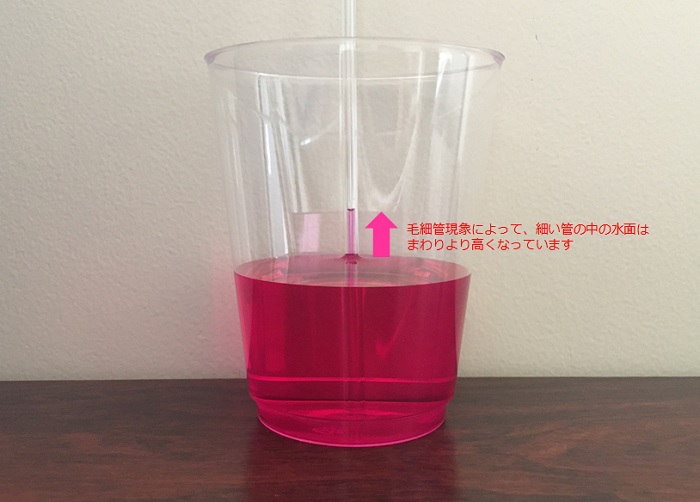

これは細い管を水の中に入れると管の中の水面がまわりより少し高くなる毛細管現象といわれるものによります。

(逆に、低くなることもあります。)

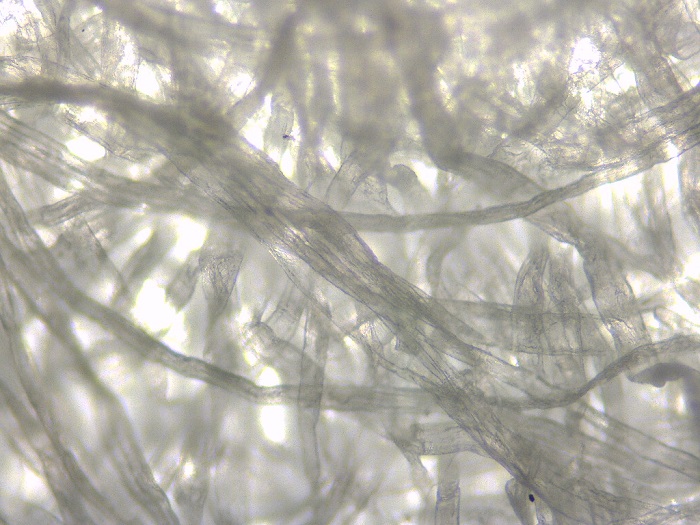

ペーパーフィルターはたくさんの糸が絡まってできています。糸と糸の間が細い管と同じ役割を果たし、水は毛細管現象によって、この糸の細い間を通って、少しずつ上に上がっていきます。

どうして色が動いたのでしょう?

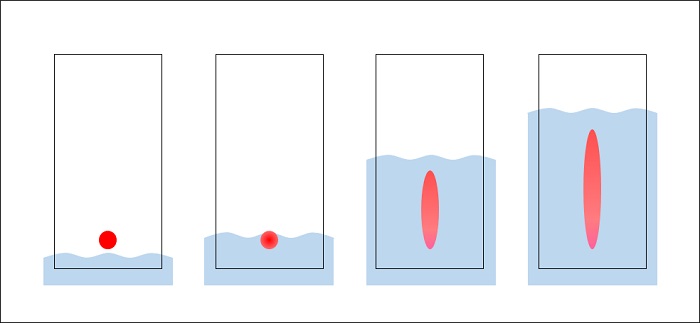

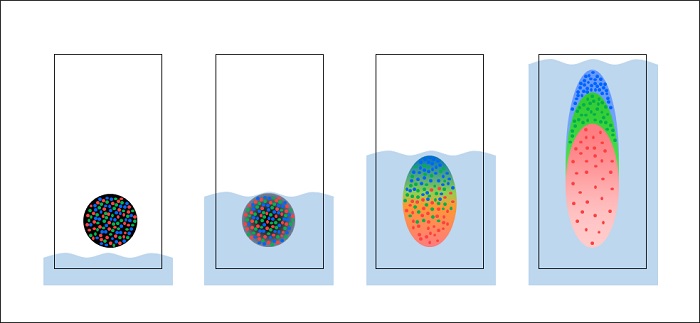

水性ペンのインクは水に溶けやすい性質を持っています。上のほうに上がっていく水がペーパーフィルターにかいた点を通り越すとき、インクを溶かしながら上がっていったため、インクは水と一緒に上に動いたのです。

※ 水に溶けにくい顔料インクや油性ペンでは、インクは動きません。

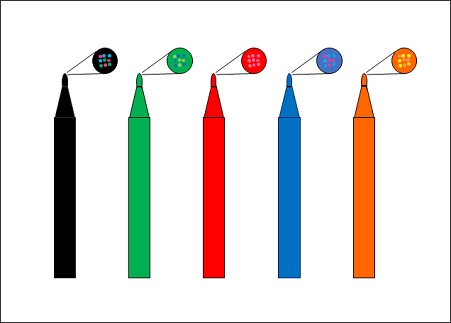

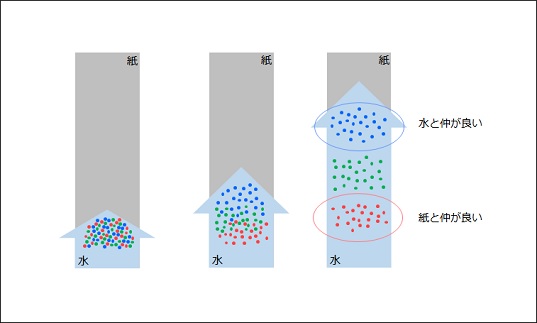

また、インクによっては色が分かれたものもありました。ペンのインクは、きれいな色を出すために何種類かの色素を混ぜて作ることがあります。

色素には「水と仲のよいもの」「紙と仲の良いもの」があるので、水と仲の良い色は遠くまで動き、紙と仲の良いものは動きが遅くなるということが起こります。

今回使ったペンでは、黒には青、黄緑、赤の色素が入っていました。青が一番遠くまで動き、その次は緑、最後は赤となっていますので、水と一番仲が良かったのは青だったということになります。

同じ色でも、混ぜている色素の種類が異なることがあります。おうちに黒の水性ペンが何種類かあったら、試してみましょう。

クロマトグラフィー

今回の実験では、インクの中に含まれている色素の「水との仲の良さ」の違いによって、色を分けることができました。

これは、ものを分けて調べるために、いろいろなところで使われている「クロマトグラフィー」という方法です。

クロマトグラフィーは、1906年にロシアの植物学者ツウィットが植物の色素(色)を分ける方法として発見したもので、ギリシャ語の色(chroma)と記録(Graphos)からクロマトグラフィー(Chromatography)と呼ばれています。

今回は紙(ペーパー)を利用してインクの色を分けるクロマトグラフィーですから、ペーパークロマトグラフィーと呼ばれています。

クロマトグラフィーにはいろいろな種類があり、北海道立衛生研究所では「ガスクロマトグラフィー」や「液体クロマトグラフィー」などを利用して、

農産物や水道水に含まれているとても少ない物質(もの)などを調べています。

(おまけ)絵を描いてみよう

水と一緒に色が動くことを利用して、絵を描いてみましょう。

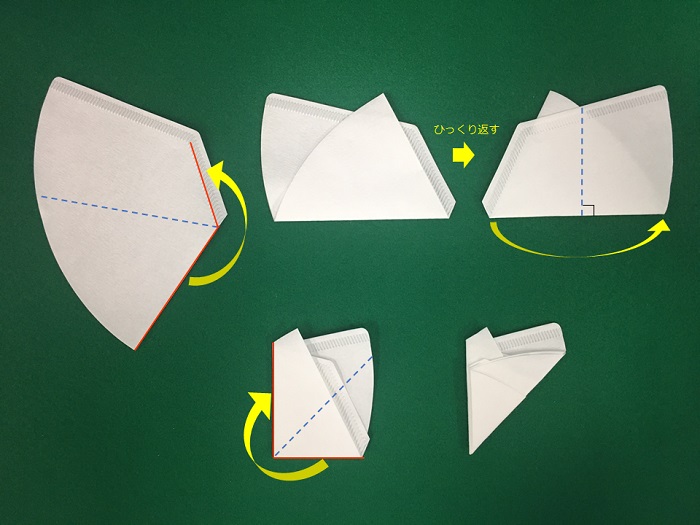

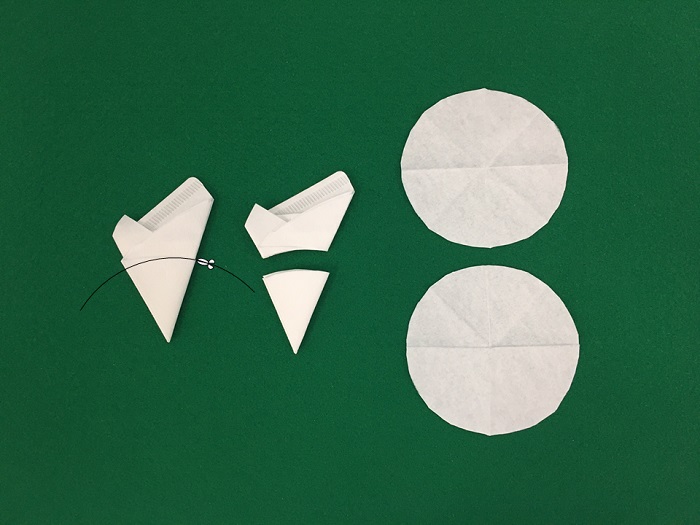

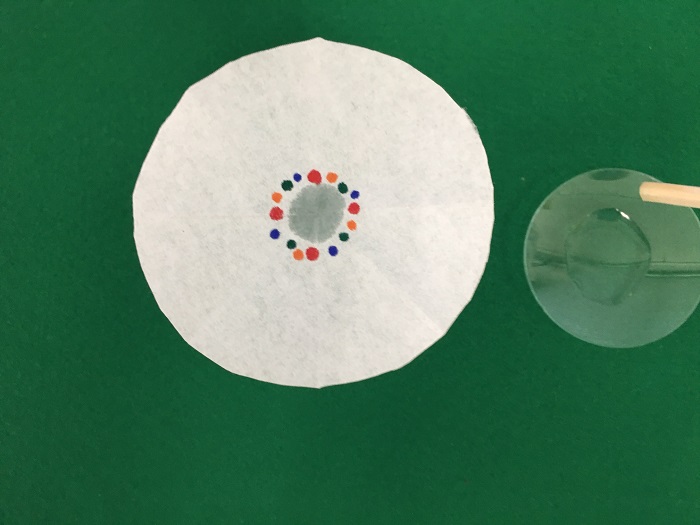

○ペーパーフィルターを丸く切ります。そのまま丸く切るのは難しいので、まずは写真のようにペーパーフィルターを折ります。

○写真の黒い線を少し丸みを持たせながらはさみで切って、広げると丸くなります。

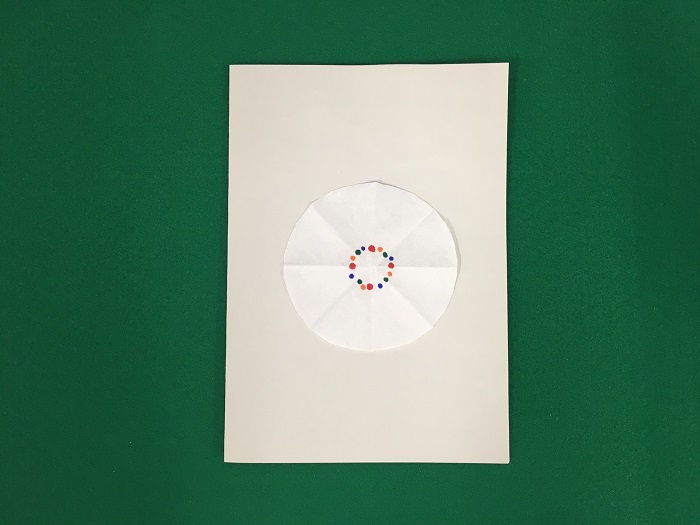

○丸く切ったフィルターの中心から1㎝くらいのところに水性ペンで点をかきます。(テーブルなどにインクが写ってしまわないように、フィルターの下に敷き紙を何枚かおいてから、点をかいてください)

○コップの上にフィルターをおきます。

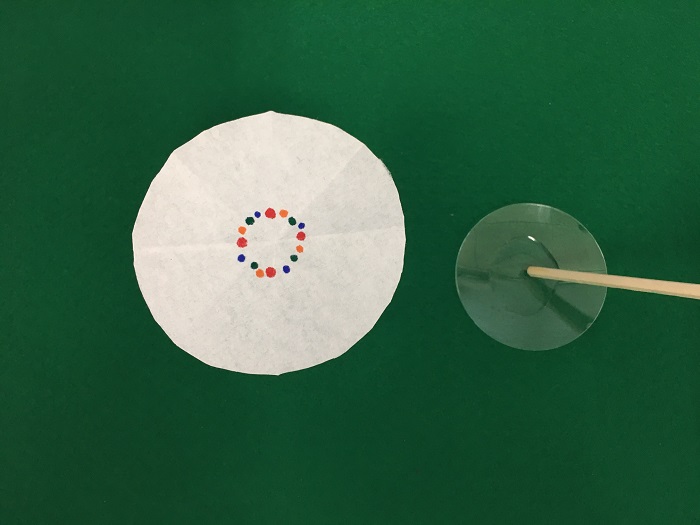

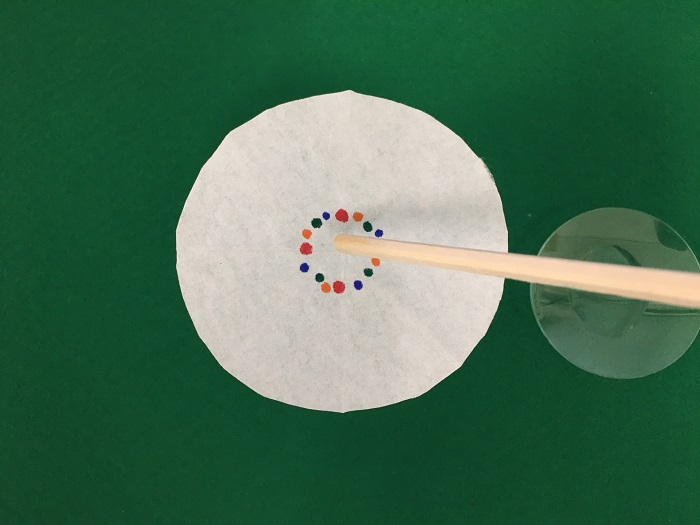

○割りばしの先に水をつけ、その水をフィルターの真ん中につけます。

○これを繰り返すとインクが外側に向かって広がって、絵が描けます。(テーブルなどにインクが写ってしまわないように、乾かすときにはフィルターの下に敷き紙を何枚か置いてください)

○実験に使う「ろ紙」を使うと、もっときれいな絵が描けます。

.png)